Institut für Angewandte Geowissenschaften

Institut für Angewandte Geowissenschaften

© Oana Popa-Costea

© Oana Popa-Costea

Institut für Angewandte Geowissenschaften

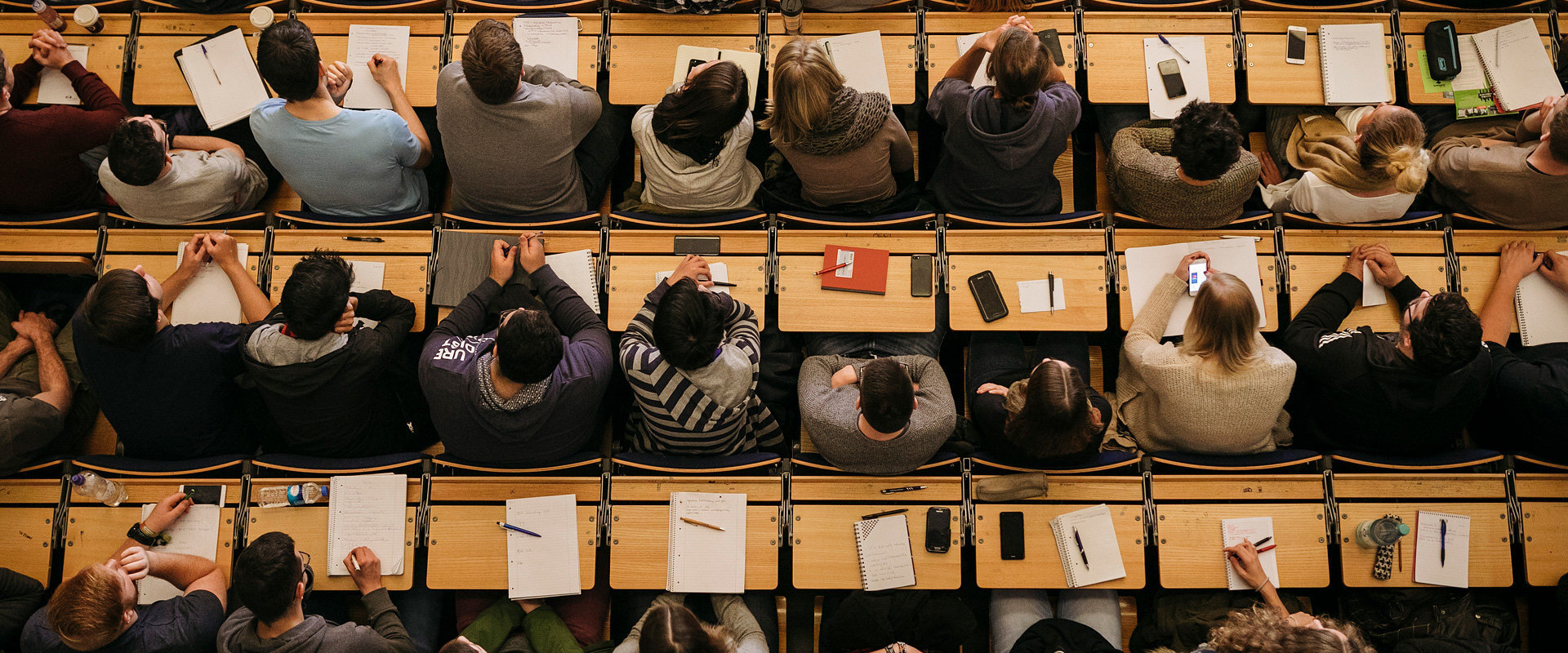

Wilkommen im Institut für Angewandte Geowissenschaften!

Studium & Lehre

Alle Informationen rund um den Bachelor- und Masterstudiengang Geotechnologie finden Sie hier!

Geländeausbildung

Im Studiengang Geotechnologie spielt die Geländeausbildung eine tragende Rolle.

Fachgebiete und weitere Einrichtungen

Über Uns

Studium & Lehre

Geländeausbildung

Fachgebiete & weitere Einrichtungen